L’ex carcere di Procida sorge, cingendolo quasi per intero, all’interno della fortificazione medievale di Terra Murata, nome che rimanda alle antiche mura difensive che ricadono a picco sul mare: da questa postazione sopraelevata dell’isola, i turisti scattano la più tipica delle fotografie della baia di Marina Corricella, il borgo di pescatori composto da file di case variopinte, spalleggiate da un intreccio di archi, cupole e piccoli edifici disposti a terrazze lungo il pendio. Nell’anno in cui l’isola è stata eletta Capitale italiana della cultura per il 2022, il complesso monumentale che include l’ex carcere di Procida potrebbe quasi valere da metonimia topografica della storia moderna del Meridione, se non nazionale: inaugurato, per volere di Ferdinando II, nel lontano 1830 come bagno penale del Regno in epoca borbonica, restò attivo anche dopo l’Unità d’Italia e cessò di funzionare soltanto nel 1988. Tra i detenuti più celebri si ricordano Luigi Settembrini e Cesare Rossaroll nell XIX secolo, o nel Novecento diversi capi e generali fascisti come Rodolfo Graziani, Junio Valerio Borghese e Attilio Teruzzi.

Il complesso ha il suo epicentro in una storica residenza, il Palazzo D’Avalos, edificato su iniziativa del cardinale Innico D’Avalos D’Aragona. L’intervento urbanistico intorno al palazzo, creando ulteriori accessi a Terra Murata, diede nuova forma al piccolo borgo e favorì lo sviluppo dell’isola. Nel 1734 il palazzo signorile fu confiscato dai Borboni per farne una residenza reale di caccia, la prima del Regno, precedendo anche quelle del Casertano. Per diversi decenni fu poi il Palazzo Reale dei Borboni, finché nel 1830 divenne una struttura detentiva ‘violando’, come molti osservano, il valore storico, politico e architettonico del complesso. Sembrerebbe che la scelta di Ferdinando II fosse intesa in parte come ripicca contro i Procidani, sostenitori della Repubblica Napoletana nel 1799, quando il Regno di Napoli era in mano al nonno Ferdinando I. In realtà il Palazzo Reale era stato trasformato fin dal 1815 in scuola militare, e in generale furono diversi gli edifici di pregio storico-artistico dell’odierna Campania che, già in epoca napoleonica sotto Gioacchino Murat, furono convertiti in centri di detenzione penitenziaria o psichiatrica.

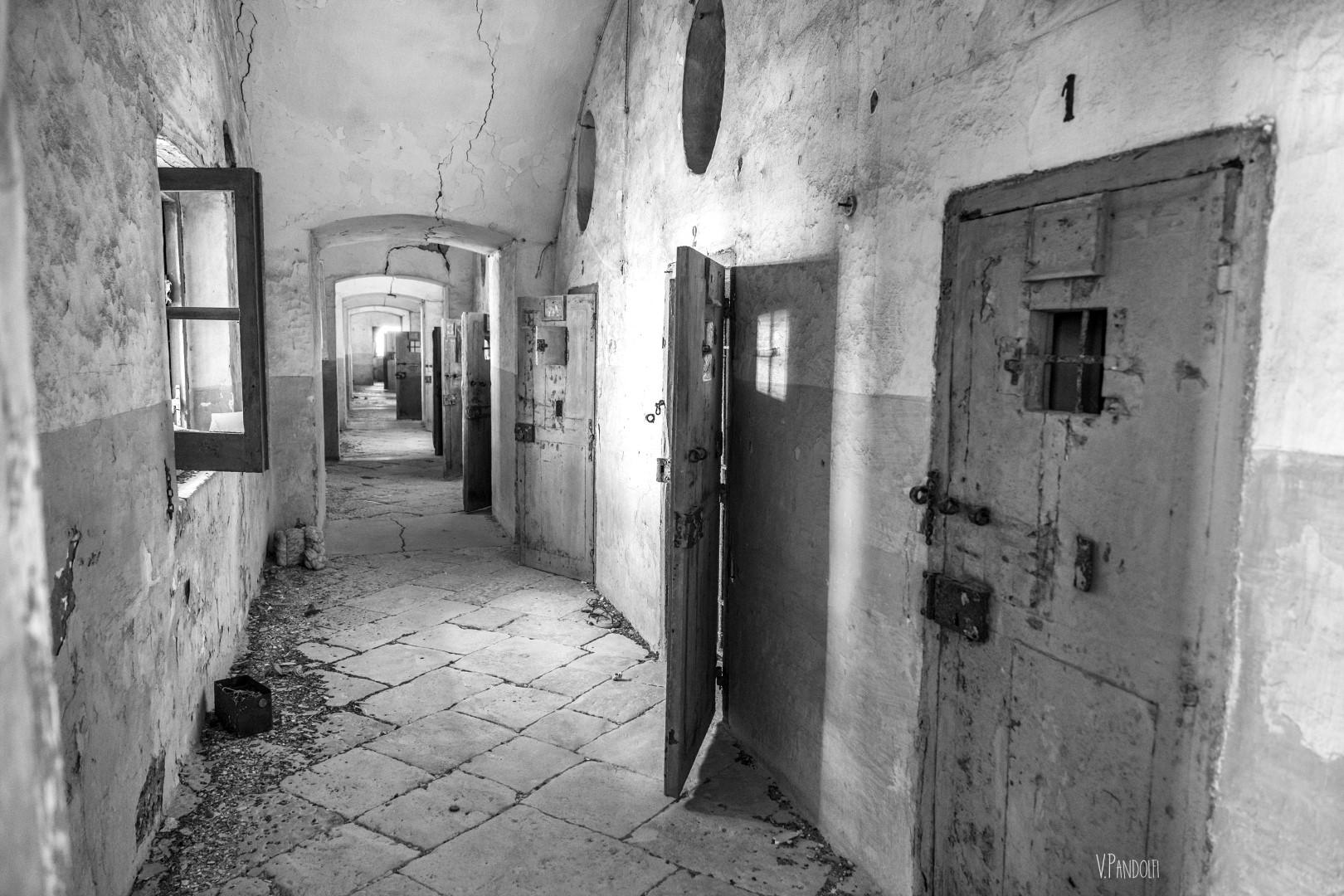

foto di Valerio Pandolfi

Tant’è che ad oggi questo luogo conserva una memoria cupa: nel secondo Novecento, ovvero nei decenni antecedenti la dismissione, l’ex carcere di Procida tratteneva al suo interno circa 500 detenuti – così racconta a La Repubblica il dott. Giacomo Retaggio, per 25 anni medico del carcere e autore di un libro sulla sua esperienza umana e professionale in questo luogo – provenienti da tutta Italia e colpevoli di diversi crimini. Ma soprattutto omicidi. I medici impiegati qui cercavano di restarne il più possibile alla larga, spaventati dai frequenti episodi di violenza.

Il Palazzo D’Avalos è anche detto ‘carcere vecchio’ e fu dismesso dieci anni prima (1978) rispetto al carcere nuovo. Il complesso include diversi edifici, alcuni pericolanti e inaccessibili: l’edificio delle celle singole, la caserma e il padiglione delle guardie, la medicheria, la casa del direttore e l’edificio dei veterani. Ad oggi alcuni ambienti dei piani centrali del Palazzo sono stati predisposti per le visite organizzate, rimettendo in ordine i letti, alcuni corridoi e spazi comuni, ammassando vecchi vestiti e divise di guardie e detenuti, lasciando in mostra persino un tavolo operatorio.

foto di Valerio Pandolfi

Il carcere vecchio, disposto su diversi piani, conteneva celle individuali e di gruppo (dove finivano anche decine di carcerati), celle d’isolamento e persino letti di contenzione, una pratica non più consentita. In questo settore si è recato nel 2019 il fotografo Valerio Pandolfi (che ci ha concesso i suoi scatti), con il permesso di spingersi fino ai livelli superiori e alle celle dei piani inferiori. Oltre ai cimeli esposti, si notano le finestre a “bocca di lupo” con vista sul mare aperto, che rendeva la prigionia ancor più dolorosa di fronte alla promessa illusoria della libertà. Di contro, una singola immagine esterna della cella d’isolamento lascia già intuire l’atmosfera in quell’antro angusto, e imbottito per evitare atti autolesionistici dei detenuti.

foto di Valerio Pandolfi

Nei piani più bassi – queste le sensazioni di Valerio – il silenzio è assoluto e il vento sibila tra le grate e le crepe delle pareti. Un’esperienza tutta acustica, cominciata fin dall’ingresso, quando l’allora responsabile dell’accesso all’ex carcere di Procida lo ha lasciato per qualche minuto in attesa all’esterno: prima che qualsiasi visitatore mettesse piede in quei luoghi, il rituale era quello di dedicare un canto votivo alla memoria delle persone che avevano sofferto o erano morte al loro interno.

Tipologia: palazzo reale, poi carcere

Stato: pericolante e in parte agibile

Durata della visita: 2 ore

Data delle foto: aprile 2019